Dans de nombreuses zones rurales ou périurbaines, l’absence de réseaux collectifs d’assainissement impose aux propriétaires d’installer un système autonome pour gérer leurs eaux usées. L’assainissement autonome s’impose ainsi comme une réponse technique essentielle, garantissant à la fois la protection de l’environnement et la conformité réglementaire. Mais choisir et mettre en œuvre ce type de dispositif nécessite une connaissance fine des différentes options, des contraintes du terrain, et des obligations légales. Dans les lignes qui suivent, nous allons vous accompagner en profondeur pour vous aider à y voir clair, comprendre les mécanismes, et anticiper les défis pour un dispositif d’assainissement autonome durable et fiable.

Les fondamentaux du système d’assainissement autonome : comprendre pour mieux décider

Le terme « assainissement autonome » désigne un ensemble de solutions techniques installées sur un terrain privé, pour traiter les eaux usées domestiques d’une habitation non raccordée au réseau public de collecte, le tout-à-l’égout. Ce dispositif permet ainsi d’épurer les eaux avant leur rejet dans le sol ou un milieu récepteur, assurant le respect de l’environnement et la salubrité publique.

Concrètement, un système d’assainissement autonome doit prendre en charge :

- Le prétraitement : séparation et décantation des matières solides par exemple avec une fosse toutes eaux.

- Le traitement : purification supplémentaire via des filtres, épandages ou microstations biologiques.

- Le rejet : l’eau traitée rejoint soit le sol en profondeur, soit un cours d’eau en fonction des règles locales.

Une compréhension claire de ce triptyque est le socle indispensable pour orienter votre choix vers un système adapté à votre terrain et à votre mode de vie. Pour que l’installation soit pérenne, évitez les solutions improvisées souvent sources de dysfonctionnements coûteux et parfois de pollution accablante.

Les systèmes d’assainissement autonome sont particulièrement répandus :

- Dans les zones rurales dépourvues de réseau collectif accessible ou économique.

- Dans les habitations éparpillées, où un raccordement serait techniquement problématique.

- Dans certains cas, en secteur périurbain, pour limiter les charges liées au raccordement au tout-à-l’égout.

Il est primordial de rappeler que l’eau usée domestique comprend aussi bien les eaux « grises » (lavabos, douches, lave-linge) que les eaux « noires » (toilettes). Leur traitement combiné est obligatoire pour préserver la qualité des sols et des nappes phréatiques.

| Étape | Fonction | Exemple de dispositif |

|---|---|---|

| Prétraitement | Retirer les solides et graisses grossières | Fosse septique, fosse toutes eaux |

| Traitement biologique ou par filtration | Épuration des polluants organiques | Microstations d’épuration, filtres compacts, épandage |

| Rejet final | Renvoi de l’eau purifiée vers le sol ou le milieu récepteur | Epandage, infiltration, rejet contrôlé |

Pour aller plus loin dans votre projet, pensez à consulter les ressources et conseils disponibles sur espace-construction.net qui apportent un éclairage précieux sur les démarches de construction et d’assainissement.

Comparer les principaux systèmes d’assainissement autonome : avantages et limites pratiques

Choisir un système adapté, c’est comprendre les caractéristiques techniques, les exigences de maintenance et surtout les contraintes du site à traiter. Voici un tour d’horizon des principales technologies utilisées en 2025 :

La fosse toutes eaux avec épandage : la solution classique et éprouvée

À la base, la

fosse toutes eaux assure un prétraitement permettant la décantation des matières solides et la réduction initiale des agents pathogènes. L’effluent prétraité est ensuite dirigé dans un réseau de drains enterrés appelé épandage, où le sol joue son rôle de filtre naturel. Cette solution est intéressante par son coût plutôt accessible et sa simplicité conceptuelle.

Mais attention, elle est conditionnée par :

- Une surface disponible conséquente pour le lit d’épandage.

- Un sol bien drainant, perméable, sans risque d’engorgement.

- Un entretien rigoureux : vidanges régulières, contrôles du SPANC, surveillance des infiltrations.

Ce système est idéal pour une maison individuelle avec un terrain suffisamment grand en milieu rural. En revanche, en zone urbaine dense ou sur sol argileux, cette option devient très restrictive.

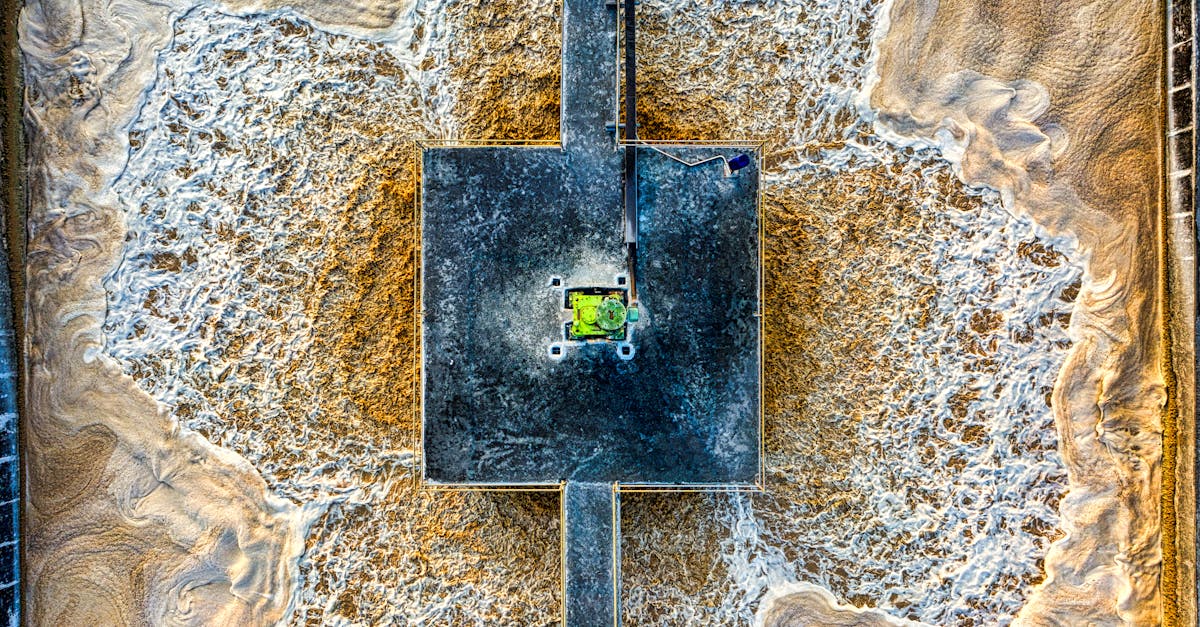

Les microstations d’épuration : compacité et performances accrues

Les microstations d’épuration se rapprochent des stations collectives miniaturisées. Elles combinent prétraitement et traitement en une seule unité grâce à l’action biologique de bactéries aérobies. Ces microorganismes digèrent les polluants organiques et transforment les eaux usées en un liquide traité respectueux de l’environnement.

Points forts :

- Installation compatible avec de petits terrains et sols plus difficiles.

- Haute qualité d’épuration, répondant aux normes les plus strictes.

- Possibilité de gérer un nombre d’habitants relativement important.

Il faut en revanche prévoir une alimentation électrique fiable. L’entretien est aussi plus technique et ne peut être négligé : contrôle des composants, vérification des systèmes aérauliques.

Les filtres compacts : une alternative technique pratique

Ce dispositif mixe un prétraitement classique en fosse toutes eaux et un traitement secondaire basé sur un média filtrant, souvent à base de billes d’argile ou de matériaux naturels comme la fibre de coco. Cette solution est appréciée pour son encombrement réduit et son fonctionnement majoritairement sans électricité.

Ses avantages :

- Adapté aux terrains contraints par leur surface ou configuration.

- Installation souvent plus rapide et moins invasive.

- Entretien limité avec une surveillance régulière du média filtrant pour éviter sa saturation.

Cette technique est particulièrement compatible pour les résidences secondaires ou les petites habitations. Pour un usage intensif, la microstation devrait être privilégiée.

La phytoépuration : une solution écologique intégrée au paysage

La phytoépuration utilise la capacité naturelle de certaines plantes aquatiques pour filtrer et purifier les eaux usées. En créant un écosystème impliquant substrats, bactéries et végétaux, ce système permet un traitement à la fois efficace et esthétique.

Ses atouts :

- Faible consommation d’énergie, souvent nulle.

- Entretien doux une fois la végétation stabilisée.

- Valorisation paysagère du terrain, avec un impact visuel agréable.

Cette méthode est de plus en plus valorisée par les collectivités pour son faible impact environnemental. Cependant, elle nécessite un entretien attentif durant les premières années et une adaptation au climat local.

| Type de système | Surface requise | Entretien nécessaire | Coût indicatif | Adapté pour |

|---|---|---|---|---|

| Fosse toutes eaux + épandage | Très importante | Vidange ~4 ans | 4 000 à 7 000 € | Maison individuelle, terrain spacieux |

| Microstation d’épuration | Faible | Entretien technique tous les 2 ans | 6 000 à 20 000 € | Usage régulier, sol contraint |

| Filtre compact | Modérée | Surveillance du filtre | 5 000 à 10 000 € | Petites maisons, résidences secondaires |

| Phytoépuration | Modérée à importante | Entretien végétal annuel | 3 000 à 8 000 € | Propriétaires sensibles à l’environnement |

Pour approfondir vos connaissances techniques, n’hésitez pas à visiter la rubrique des étapes de chantier proposées sur espace-construction.net.

Les normes et réglementations indispensables à connaître pour l’assainissement autonome

Le cadre légal est une composante clé qu’il est impératif de maîtriser avant tout projet d’assainissement individuel. Depuis plusieurs années, la réglementation s’est durcie pour mieux protéger les ressources et assurer un traitement conforme des eaux usées.

Le rôle central du SPANC dans le contrôle et l’accompagnement

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est votre interlocuteur privilégié. Sa mission est double :

- Vérifier la conformité des installations existantes ou neuves.

- Conseiller les propriétaires sur le choix technique et les bonnes pratiques.

Avant toute installation, une étude de sol obligatoire est réalisée pour définir les possibilités adaptées. Ensuite, le SPANC valide le projet et assure un contrôle post-installation. Ces prestations peuvent impliquer des frais, mais elles sont indispensables pour éviter un dispositif non conforme qui entraînerait des sanctions.

Obligations de maintenance et contrôles réguliers

Selon la législation en vigueur, les propriétaires doivent :

- Faire vidanger leur fosse toutes eaux à intervalles réguliers, généralement tous les 4 ans par une entreprise agréée.

- Conserver les factures et gestes documentés pour justifier de l’entretien.

- Permettre l’accès au SPANC pour les contrôles périodiques.

Cette rigueur permet d’assurer la pérennité du système et d’appréhender rapidement toute défaillance avant qu’elle n’entraîne des nuisances sanitaires ou environnementales.

Le zonage d’assainissement et les prescriptions locales

Chaque commune établit un zonage spécifique :

- Zone urbaine : raccordement obligatoire au réseau collectif où il est disponible.

- Zone rurale : systèmes autonomes tolérés et encadrés.

Lorsque le raccordement au tout-à-l’égout devient obligatoire, un délai maximal est donné pour se conformer. Dans ce cas, le système autonome ne devra pas être conservé. En l’absence de réseau, le système doit être conforme aux prescriptions locales, celles-ci pouvant inclure des contraintes supplémentaires comme l’interdiction de certains rejets.

| Obligation réglementaire | Responsable | Fréquence / Délai |

|---|---|---|

| Diagnostic préalable ANC (avant vente, réalisation) | Propriétaire / SPANC | À chaque changement ou nouveau projet |

| Contrôle de conformité installation | SPANC | Avant et après travaux |

| Vidange régulière des fosses | Propriétaire | Tous les 4 ans minimum |

| Accès aux inspections SPANC | Propriétaire | Sur convocation périodique |

N’oubliez pas que respecter ces obligations évite des sanctions, contribue à la valeur sanitaire de votre bien, et facilite la revente comme indiqué sur espace-construction.net.

Comment choisir un système d’assainissement autonome selon le terrain et les besoins

Le choix d’un dispositif ne peut être fait au hasard. Plusieurs paramètres techniques et pratiques s’influencent mutuellement pour définir la solution la plus adaptée. S’engager dans un projet sans analyse préalable expose à des coûts inutiles et à des dysfonctionnements précoces. Voici les éléments à évaluer :

1. La nature et la perméabilité du sol

Un sol sableux ou graveleux permet une infiltration efficace des eaux traitées, ce qui autorise souvent l’utilisation de systèmes traditionnels à épandage. En revanche, un sol argileux ou imperméable nécessite une installation plus technique, comme une microstation d’épuration ou un filtre compact.

2. La superficie disponible et la configuration du terrain

Le terrain doit offrir une surface suffisante pour accueillir l’installation avec ses aires de sécurité réglementaires. Les terrains en pente, en sous-sol ou rocheux peuvent alourdir considérablement les travaux. Dans ces cas, préférez des solutions compactes plutôt que d’engager des terrassements lourds, coûteux et parfois problématiques.

3. Le nombre d’occupants et leurs habitudes

Le dimensionnement des systèmes dépend directement du nombre de personnes résidant régulièrement dans le logement, puisqu’il conditionne la quantité d’eau et la charge polluante à traiter. Par exemple :

- Pour 1 à 4 personnes, un filtre compact ou une microstation de petite capacité peut suffire.

- Au-delà, une microstation plus puissante sera souvent nécessaire.

4. La disponibilité et le coût de l’électricité

La microstation exige une alimentation électrique constante pour l’aération des bactéries. Si ce point est problématique, un filtre compact ou un système à phytoépuration plus autonome énergétiquement serait plus prudent.

| Critère | Impact sur le choix | Recommandation |

|---|---|---|

| Type de sol | Conditionne l’infiltration et la technique | Choisir microstation ou filtre compact si sol imperméable |

| Surface disponible | Détermine la taille de l’installation | Préférer compact en terrain restreint |

| Nombre d’occupants | Dimensionnement du système | Dimensionner au plus juste pour éviter surcharge |

| Alimentation électrique | Essentiel pour microstation | Étudier système sans électricité si défaut |

Un accompagnement professionnel et un diagnostic préalable vous garantissent un choix maîtrisé. Pour découvrir comment commencer une auto-construction et préparer un chantier, ces ressources sont utiles.

Les étapes incontournables pour installer un système d’assainissement individuel performant

Un chantier d’assainissement autonome n’est pas à prendre à la légère. Pour éviter les soucis techniques et financiers, l’organisation est la clé. Voici le déroulé type d’un projet réussi :

Étape 1 : Diagnostic et étude de sol

Cette phase vise à analyser la nature du terrain, les contraintes réglementaires, la capacité nécessaire, et la faisabilité technique. Un bureau d’études spécialisé réalise un test de perméabilité et examine la topographie pour proposer une solution adaptée.

Étape 2 : Constitution et dépôt du dossier administratif

Le propriétaire doit soumettre un dossier à la mairie incluant :

- Le descriptif détaillé du projet

- Les plans d’installation

- Le rapport d’étude de sol

- La demande d’autorisation d’installer un dispositif individuel

Ce dossier est instruit par la commune ou le SPANC qui donnera un avis favorable ou imposera des modifications. Un permis de construire ou une déclaration préalable peut être nécessaire selon la taille du projet.

Étape 3 : Réalisation des travaux

Les travaux commencent après accord officiel. Il faut prévoir :

- Le terrassement et l’implantation des dispositifs

- L’installation des cuves, canalisations, et dispositifs de traitement

- Le raccordement électrique si besoin

- La remise en état et la sécurisation du terrain

La réalisation doit être confiée à une entreprise qualifiée qui connaît bien les exigences du SPANC et des normes en vigueur.

Étape 4 : Contrôle post-installation

Une fois les travaux terminés, le SPANC procède à un contrôle pour vérifier la conformité aux normes environnementales et techniques. Ce contrôle est essentiel pour valider la mise en service du système dans les règles.

| Phase | Actions clés | Responsable |

|---|---|---|

| Diagnostic et étude de sol | Test pérméabilité, choix système, faisabilité | Bureau d’études et propriétaire |

| Dépôt dossier administratif | Présentation projet, obtention autorisations | Propriétaire / commune |

| Réalisation des travaux | Terrassement, installation, raccordement | Entrepreneur spécialisé |

| Contrôle post-installation | Vérification conformité, mise en service | SPANC |

Évitez de commencer les travaux sans validation administrative, car une mise en conformité ultérieure peut engendrer des frais importants. Retrouvez tous nos conseils pratiques pour déposer un permis de construire et respecter la réglementation sur espace-construction.

Entretien et maintenance : assurer la durabilité de son assainissement autonome

Au-delà de la pose, la maintenance est la clef pour préserver les performances dans le temps. L’absence d’un entretien adéquat peut provoquer des dysfonctionnements, des nuisances olfactives, voire des pollutions.

Voici ce qu’il faut assurer régulièrement :

- La vidange de la fosse toutes eaux environ tous les 4 ans par une entreprise agréée.

- La vérification annuelle du système par un professionnel, pour dépister toute anomalie.

- L’entretien technique pour les microstations, notamment les composants aérauliques et les pompes.

- Le contrôle et la gestion du média filtrant dans les filtres compacts.

- La taille et le suivi des végétaux dans les systèmes de phytoépuration.

Un suivi régulier est un gage de sérénité et évite des travaux de remise en état souvent coûteux. La durée de vie normale des installations peut dépasser 25 ans, à condition de respecter ces impératifs.

| Type de système | Entretien courant | Intervention professionnelle recommandée |

|---|---|---|

| Fosse toutes eaux | Vidange tous les 4 ans, nettoyage filtre | Vidangeur agréé |

| Microstation d’épuration | Contrôle et nettoyage aérauliques tous les ans | Technicien spécialisé |

| Filtre compact | Surveillance du média filtrant, décompactage | Expert ANC |

| Phytoépuration | Entretien végétal annuel, débroussaillage | Paysagiste ou spécialiste |

Pour ceux qui souhaitent mieux connaître la réglementation en matière d’assainissement autonome et les normes d’évacuation des eaux usées, espace-construction.net propose des dossiers détaillés et faciles à comprendre.

Financement et aides pour votre projet d’assainissement autonome

Les coûts initiaux d’installation peuvent représenter un investissement important. Fort heureusement, plusieurs dispositifs d’aides et subventions existent pour alléger la facture :

- Les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) ciblent les rénovations dans les logements occupés et peuvent financer une partie des travaux d’installation ou d’amélioration.

- Les collectivités territoriales proposent parfois des subventions pour encourager des installations respectueuses de l’environnement.

- Les prêts à taux réduit permettent aussi de financer votre système d’assainissement dans le cadre d’un projet global d’habitat.

| Type d’aide | Éligibilité | Montant indicatif | Conditions notamment |

|---|---|---|---|

| Subvention ANAH | Propriétaires occupants sous conditions de ressources | Jusqu’à 50% du montant des travaux | Respect des normes SPANC et écologiques |

| Aides locales | Varie selon commune / département | De 500 à 3 000 € généralement | Dossier soumis à la collectivité locale |

| Prêts à taux zéro ou réduits | Propriétaires réalisant travaux | Montant fixé selon le projet | Souvent conditionnés à un diagnostic technique |

Pour comprendre comment estimer et financer votre projet global d’habitat, les guides disponibles sur espace-construction.net sont une excellente ressource. Ils détaillent aussi les démarches à effectuer pour optimiser vos chances d’obtenir ces aides.

Questions fréquentes sur l’assainissement autonome pour éclairer vos doutes

| Question | Réponse concise |

|---|---|

| Quelle différence entre assainissement collectif et autonome ? | L’assainissement collectif traite les eaux via un réseau public, l’autonome traite localement les eaux des maisons isolées. |

| Comment savoir si mon terrain est adapté ? | Une étude de sol, notamment un test de perméabilité, est indispensable pour déterminer la solution adaptée. |

| Quels sont les risques d’un mauvais entretien ? | Dysfonctionnements, pollution de la nappe phréatique, mauvaises odeurs et réparations coûteuses. |

| Puis-je installer moi-même mon assainissement autonome ? | Il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel pour respecter les normes en vigueur et assurer la pérennité. |

| Quelles sont les aides financières disponibles ? | L’ANAH, les collectivités locales et certains prêts favorisent la prise en charge partielle des coûts. |

Post a Comment