Le diagnostic structurel s’impose aujourd’hui comme un prérequis vital pour la sécurité des bâtiments, notamment ceux construits il y a plusieurs décennies. Face aux enjeux croissants de pérennité du parc immobilier et à la réglementation renforcée depuis 2025, il devient indispensable de comprendre ce procédé qui permet d’évaluer l’état de solidité et de stabilité d’une construction. Ce travail minutieux, réalisé par des experts qualifiés, éclaire les propriétaires, gestionnaires et collectivités sur les éventuels risques structurels, afin d’anticiper des interventions ciblées et adaptées.

Les fondements et objectifs d’un diagnostic structurel pour une évaluation précise du bâtiment

Au cœur de la démarche, le diagnostic structurel se conçoit comme une inspection visuelle et technique approfondie visant à évaluer la santé globale de l’ossature d’un immeuble ou d’une maison. Plus précisément, il porte son attention sur plusieurs aspects clés :

- La solidité et la stabilité : L’analyse de la capacité du bâtiment à soutenir ses charges et à résister aux contraintes mécaniques naturelles ou accidentelles.

- Les désordres apparents : Identification des fissures, affaissements, dégradations des matériaux, rouille des armatures ou toute autre pathologie visible qui pourrait affecter la cohérence structurelle.

- L’impact des travaux antérieurs et conditions environnementales : Évaluation des interventions passées pouvant avoir altéré l’équilibre structurel, ainsi que des risques liés au sol, à l’humidité ou à la proximité d’ouvrages voisins.

La loi « Habitat dégradé » du 9 avril 2024, précisée par le décret n°2025-814, impose cette obligation pour garantir que les bâtiments, surtout ceux construits il y a plus de 15 ans, répondent aux normes de sécurité actuelles. Ces prescriptions légales assurent une révocation périodique tous les 10 ans du diagnostic, validant sa pertinence dans le temps et l’évolution éventuelle de l’état de la structure.

Le rôle essentiel des bureaux d’études certifiés dans la réalisation du diagnostic

La complexité technique imposée requiert la mobilisation d’experts dotés de connaissances solides en génie civil, mécanique des matériaux et géotechnique. Ces intervenants ont pour mission d’effectuer une analyse rigoureuse et impartiale de l’ouvrage. En France, des sociétés comme Bureau Veritas, Socotec, Apave, ou encore Qualiconsult représentent la référence dans ce domaine, garantissant une évaluation conforme au Code de la construction et de l’habitation.

- Indépendance : Les bureaux d’études doivent agir en tant que tiers neutre pour éviter tout conflit d’intérêt.

- Compétences reconnues : Leur équipe comprend des ingénieurs en structure, experts en matériaux et techniciens spécialisés.

- Responsabilité assurée : Ces entités disposent d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant leurs interventions.

Par ailleurs, des organismes comme Cerema, Dekra ou Ginger CEBTP proposent également des diagnostics de grande qualité, souvent complétés par des études de sol (G1, G2) pour les bâtiments concernés.

| Aspect du diagnostic | Description | Impact sur le bâtiment |

|---|---|---|

| Inspection visuelle | Repérage des fissures, efflorescences, taches d’humidité | Détection des premiers signes de faiblesse |

| Analyse des matériaux | Contrôle de la résistance et dégradation des composants | Mesure de la durabilité et des adaptations nécessaires |

| Contrôle des fondations | Examen des mouvements de sol et stabilité de l’assise | Prévention des affaissements et effondrements |

| Étude des interventions antérieures | Évaluation de l’impact des travaux réalisés | Identification des risques liés aux modifications |

Les bâtiments soumis à cette nouvelle obligation structurelle : critères et modalités

Depuis la mise en vigueur du décret d’août 2025, toutes les collectivités ont la possibilité de désigner des zones sensibles où les immeubles devront subir un contrôle structurel régulier. Concrètement :

- Bâtiments concernés : Immeubles collectifs d’habitation en monopropriété ou en copropriété, construits et réceptionnés depuis plus de 15 ans.

- Zone de risque : Sont définies par les communes selon des critères résultant de leur connaissance locale, d’antécédents d’incidents ou de la géologie du terrain. Ces périmètres peuvent évoluer avec le temps.

- Renouvellement périodique : Le diagnostic structurel doit être répété tous les 10 ans, afin d’assurer une actualisation permanente de l’état de la construction.

- Exceptions : Certaines copropriétés peuvent être dispensées à condition qu’elles disposent d’un Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT) validé par un professionnel compétent, ce qui garantit un suivi continu et cohérent.

À défaut, le maire a la possibilité de faire réaliser le diagnostic à la place du propriétaire, avec un coût à sa charge en cas de refus ou d’absence de transmission dans les délais impartis, soit 18 mois après notification.

Implications légales et responsabilités des propriétaires et syndics

L’obligation légale engage clairement les gestionnaires d’immeubles en copropriété, les bailleurs et syndics à anticiper et piloter ce processus. Voici les principales conséquences :

- Risques encourus en cas de non-conformité : Sanctions financières, mises en demeure, procédures judiciaires pouvant aboutir à des injonctions de travaux urgents.

- Obligation de remise de rapport : Transmission du diagnostic à la mairie, garantissant ainsi une veille publique.

- Planification des travaux : Basée sur l’évaluation hiérarchisée et précise du rapport, visant à lutter contre la dégradation structurelle progressive.

- Valorisation du bien : Un diagnostic récent et conforme représente un gage de sécurité renforcée pour acquéreurs et locataires, facilitant les transactions et la gestion locative.

| Responsables | Actions attendues | Sanctions en cas de manquement |

|---|---|---|

| Propriétaire unique | Lancer le diagnostic dans les délais impartis, transmettre le rapport à la mairie | Amendes, frais de réalisation imposés d’office |

| Syndicat de copropriété | Organiser la réalisation, valider le rapport, informer les copropriétaires | Amendes, procédures contentieuses |

| Mairie | Recueillir les rapports, surveiller les délais, faire appliquer les mesures | Mesures administratives d’office |

Les étapes indispensables du diagnostic structurel : méthodologie de terrain

Un diagnostic fiable repose sur une série d’étapes bien définies, soigneusement planifiées et conduites sur le terrain. Le suivi méthodique garantit une évaluation complète et conforme :

- 1. Analyse documentaire préalable : Étude des plans d’origine, dossiers de maintenance, précédents diagnostics et décisions d’urbanisme pour comprendre l’historique du bâtiment.

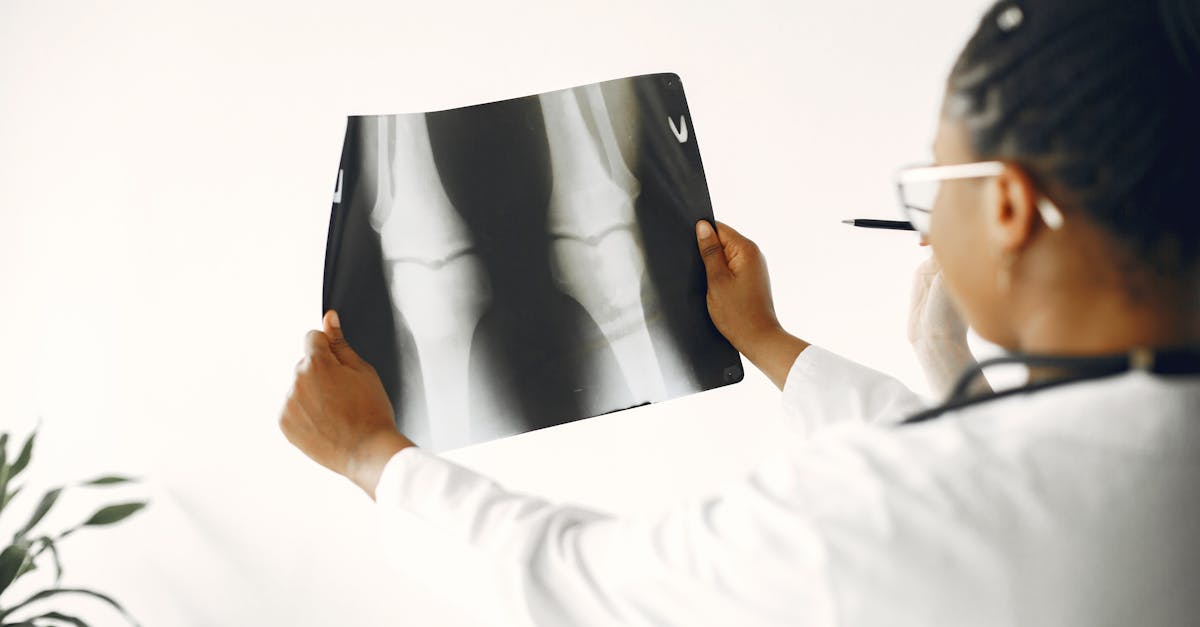

- 2. Inspection visuelle détaillée : Examen in situ des éléments porteurs (murs, poutres, poteaux, fondations), identification des fissures, traces d’humidité, déformations, et relevés photographiques.

- 3. Investigations complémentaires : Recours à des sondages non destructifs (ultrasons, endoscopies) ou, si nécessaire, à des prélèvements et analyses en laboratoire pour évaluer la qualité des matériaux et l’état d’usure.

- 4. Analyse géotechnique : Étude du sol selon le cas (G1, G2) pour définir les risques liés au terrain, notamment tassements différentiels ou mouvements radicals.

- 5. Émission du rapport : Rédaction d’un compte-rendu hiérarchisé associant observations, calculs de capacité portante et recommandations graduées, allant des mesures d’urgence aux interventions à planifier à moyen terme.

Cette démarche intégrée est appuyée par des équipes combinant savoir-faire en ingénierie structurelle et expertise terrain. Par exemple, Groupe Géotec met en œuvre des équipements modernes, tels que des scanners 3D ou capteurs vibratoires, pour enrichir la compréhension de la structure.

| Étape | Description | Objectif |

|---|---|---|

| Analyse documentaire | Collecte des données techniques et historiques | Comprendre la conception initiale et évolutions du bâtiment |

| Inspection visuelle | Observation physique des éléments porteurs | Détecter défauts visibles et pathologies |

| Investigations complémentaires | Tests non destructifs ou prélèvements | Évaluer l’intégrité des matériaux |

| Étude du sol | Analyse géotechnique approfondie | Déterminer les risques liés au terrain |

| Rédaction du rapport | Synthèse des données et recommandations | Orienter les décisions de réparation |

Comprendre les recommandations issues du rapport diagnostic : priorisation et planification des travaux

Un des objectifs fondamentaux du diagnostic structurel est d’établir un plan d’action financier et technique réaliste. Les préconisations sont présentées sous forme hiérarchisée afin de guider les gestionnaires dans leurs interventions :

- Mesures de sécurisation immédiates : Interventions urgentes en cas de défaillance manifeste pouvant engendrer un risque d’effondrement rapide.

- Investigations complémentaires à prévoir : Examen plus poussé en cas d’incertitudes ou suspicion de dégradations non visibles directement.

- Travaux prioritaires : Réparations ou renforcements structurels planifiés sur le court à moyen terme afin de restaurer la capacité portante.

- Suivi périodique : Surveillance continue des éléments structuraux pour éviter toute aggravation et adapter les interventions.

Une bonne lecture de ces recommandations évite de surinvestir inutilement tout en garantissant la sécurité des occupants. Ce tri judicieux, régulièrement actualisé tous les dix ans, protège le budget des propriétaires et optimise la maintenance des ouvrages.

| Type de recommandation | Description | Exemple d’action |

|---|---|---|

| Sécurisation urgente | Intervention immédiate pour éliminer un danger | Installation d’étayages provisoires |

| Investigations complémentaires | Analyses plus approfondies | Carottage béton, sondages géotechniques |

| Travaux prioritaires | Réparation des éléments endommagés | Renforcement des poutres ou des fondations |

| Suivi périodique | Contrôle régulier des déformations | Relevés annuels de fissures |

L’importance du diagnostic structurel dans la valorisation et la gestion patrimoniale immobilière

Outre la sécurité, ce diagnostic s’inscrit dans une démarche proactive de gestion des actifs immobiliers. L’état structurel d’un bâtiment est l’un des facteurs déterminants dans la valorisation du bien :

- Fiabilité pour les acquéreurs : La transparence sur l’état structurel rassure les futurs propriétaires ou investisseurs, évitant les surprises coûteuses.

- Optimisation des coûts à long terme : Identifier tôt les désordres permet d’éviter des dégradations plus importantes et des rénovations lourdes, améliorant la rentabilité.

- Respect des normes et financement : De nombreux dispositifs de subvention régionale ou de prêts à taux préférentiels exigent désormais un diagnostic fiable pour y accéder (voir aides rénovation région).

- Planification stratégique : Un suivi régulier assiste à la prise de décision sur des projets de rénovation globale ou d’extension, évitant des mauvaises surprises en cours de travaux.

| Avantages du diagnostic | Bénéfices directs | Conséquences en cas d’absence |

|---|---|---|

| Sécurité renforcée | Protection des occupants et du public | Risques d’accidents et de sinistres |

| Valorisation du patrimoine | Simplification des transactions immobilières | Perte de confiance des acquéreurs potentiels |

| Optimisation des budgets | Économies sur les réparations futures | Coûts élevés et mauvaise planification |

| Respect des obligations | Conformité réglementaire assurée | Sanctions et contentieux possibles |

Choisir son prestataire pour un diagnostic structurel fiable : critères et conseils

Face à une offre plurielle, il est primordial de sélectionner un bureau d’études doté des ressources nécessaires pour mener un diagnostic approfondi et fiable. Voici quelques points à considérer :

- La qualification professionnelle : Privilégiez des experts reconnus comme Qualis, ISITECH, Omeva, ou Groupe Géotec, capables de justifier d’une certification et d’une expérience probante en structure et géotechnique.

- L’équipement technique : Un cabinet bien équipé permet une meilleure détection des défauts, par exemple grâce aux équipements de pointe employés par Groupe Géotec.

- La clarté du rapport : Le document remis doit être lisible, hiérarchisé et comporter des recommandations utiles et actionnables.

- Le respect des délais et de la communication : Le dialogue avec les clients est une clé de succès pour appréhender les enjeux et piloter les suites.

- Les références et retours terrain : Demandez à voir des exemples de missions similaires et leur issue concrète.

En évitant les devis trop beaux pour être vrais, la vigilance est de mise. Il est essentiel de choisir un prestataire dont les méthodes sont bien alignées avec la réglementation et qui collabore avec des institutions reconnues.

Comment gérer un chantier après diagnostic : astuces pour éviter les pièges

La phase qui suit le diagnostic est cruciale. Trop souvent, les propriétaires sous-estiment l’importance d’une bonne planification et sous-évaluent les mesures préconisées. Voici quelques conseils issus du terrain :

- Clarifiez le cahier des charges : Formalisez précisément les travaux à effectuer, selon les recommandations du diagnostic.

- Engagez des professionnels confirmés : Faites appel à des corps de métier spécialisés et expérimentés.

- Veillez à la protection de la structure : Durant les interventions, maintenez l’intégrité des éléments porteurs, en évitant d’endommager la charpente ou les murs porteurs (plus d’informations ici).

- Préparez l’accès aux réseaux : Assurez-vous que plomberie, électricité et éventuelle isolation soient accessibles et compatibles avec les rénovations prévues.

- Suivez rigoureusement l’avancement : Contrôlez régulièrement la conformité de la réalisation avec le rapport initial.

| Conseil | Impact direct |

|---|---|

| Planification attachée au diagnostic | Évite les dérives financières |

| Professionnels spécialisés | Garantit la qualité des travaux |

| Protection de la structure | Préserve la stabilité du bâtiment |

| Suivi et contrôle | Assure la conformité et la sécurité |

Prévenir les défaillances grâce au diagnostic structurel : retour sur cas concrets

L’expérience du terrain montre que nombre d’accidents ou de dégradations majeures auraient pu être évités par une surveillance attentive et un diagnostic régulier. Prenons l’exemple d’un immeuble collectif ancien dans le sud de la France qui présentait depuis plusieurs années des fissures inquiétantes. Après diagnostic par Qualiconsult, des infiltrations d’eau et corrosions des armatures ont été mises en évidence. Un plan de renforcement a été mis en œuvre rapidement pour éviter un risque d’effondrement partiel.

Dans un autre cas, un immeuble parisien a bénéficié d’une évaluation effectuée par ISITECH couplée à une étude G2 du sol. Le diagnostic a révélé un tassement différentiel lié à un terrain argileux sous-jacent. Ce constat a permis d’adopter une réparation ciblée des fondations plutôt qu’un remplacement complet, optimisant ainsi les coûts pour la copropriété.

- Diagnostic précoce : prévenir au lieu de guérir

- Coordination avec les aspect géotechniques

- Interventions adaptées et économique

- Suivi régulier et renouvellement décennal

Pour approfondir vos connaissances sur l’évaluation du sol, vous pouvez consulter ce guide dédié à l’étude géotechnique.

Les certifications incontournables et normes applicables au diagnostic structurel en France

La réalisation d’un diagnostic structurel ne peut s’improviser. Les bureaux d’études doivent s’appuyer sur des référentiels normatifs précis et des certifications rigoureuses pour garantir une prestation fiable :

- Normes NF EN 1990 et NF EN 1991 : Directives eurocodes pour le calcul des structures et actions sur les ouvrages.

- Certification ISO 9001 : Gage de qualité des processus internes des prestataires.

- Qualification OPQIBI : Reconnaissance de compétence des bureaux d’études en ingénierie et diagnostics techniques.

- Références professionnelles : Adhésion à des syndicats comme Apave, Omeva ou Dekra assurant un suivi continu de la qualité.

- Respect des obligations du Code de la construction et de l’habitation : Les professionnels doivent s’assurer que leurs rapports et recommandations sont conformes à la réglementation en vigueur.

| Certification / Norme | Objectif | Organisme émetteur |

|---|---|---|

| NF EN 1990 | Principes de base pour le calcul des structures | AFNOR |

| ISO 9001 | Gestion qualité des processus | ISO |

| OPQIBI | Qualification bureaux d’études | Organisme professionnel |

| NF EN 1991 | Actions sur les structures | AFNOR |

Quels critères permettent de distinguer un diagnostic rigoureux d’une prestation superficielle ?

Une prestation sérieuse respectera :

- Une inspection exhaustive couvrant tous les éléments porteurs et non porteurs.

- L’intégration des risques liés au terrain et à l’environnement immédiat.

- Une analyse conjointe entre ingénieurs structure et géotechniques.

- Des recommandations chiffrées et priorisées avec des plans d’action clairs.

FAQ – Questions fréquentes sur le diagnostic structurel

- Qui doit réaliser le diagnostic structurel ?

Le diagnostic doit être réalisé par un bureau d’études indépendant, avec des compétences en ingénierie civile et géotechnique, tel que Qualis ou Groupe Géotec. - Quels bâtiments sont soumis à cette obligation ?

Principalement les immeubles collectifs de plus de 15 ans, situés dans des zones définies à risque par les communes. - Que se passe-t-il en cas de non-transmission du diagnostic ?

Le maire peut ordonner la réalisation d’office à la charge du propriétaire, avec des sanctions financières possibles. - Combien de temps dure un diagnostic structurel ?

En général, une inspection complète peut s’étaler sur quelques jours, selon la taille du bâtiment et la complexité des investigations. - Comment lire et exploiter le rapport ?

Le rapport délivre des recommandations hiérarchisées qui guident les travaux à effectuer pour sécuriser et préserver l’ouvrage.

Post a Comment